マシニングのバイス段取りの樹脂ハンマーの使い方

今回は、マシニング加工のバイス段取りにおいて、普段当たり前のように使っている樹脂ハンマーについてです。

まず良くない使い方とは、次のような状態です。

- 狙った箇所に正確に当たらない、ばらつく。

- 叩く力がばらつく。

- ワークに当たると跳ねるような感触がある。

これらはいずれも、迅速に精度良くワークを段取りするには悪影響を与える要素です。

まずは、ワークを叩くことから見ていきます。

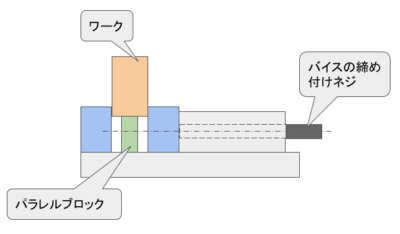

そもそもなぜ叩く必要があるのかですが、下図にあるように、ワークをバイスで締め付ける際、バイスの締め付けネジの中心軸の高さよりも、ワークの下面が上にある場合、締め付け力は前後方向だけでなく、上方向にも働き、バイスを締めれば締めるほど、ワークは上にもズレて上がろうとします。

特に油圧式バイスは、これが顕著に起こるようです。

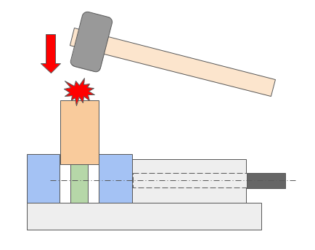

そこで、この上がってきたワークを、ワークの下にあるパラレルブロックに押し当て、高さ方向の水平を確保するため、ワークの上面を下図のように叩きます。

今回テーマにしているのは、この時の樹脂ハンマーの叩きかたについてです。

正しい叩きかたを下図に示します。

続きを閲覧するにはログインが必要です。会員の方はログインしてください。 新規会員登録はこちら銀行振込でも可能です。また本サイトで本をご購入いただいた方も有料会員に登録できます。

詳しくはこちらをご覧ください。