3次元CAMの2D機能が使えていない若手オペレーターについて

今回は日々のコンサルティングで扱うことが多いテーマ、「3次元CAMの2D機能が使えていない若手オペレーターについて」について書いてみたいと思います。

自社で設計を行い、その設計データを加工現場に提供するパターンや、他社で設計されたモデルデータを受け取り、CAMにかけてマシニング加工するパターンなど、色々なパターンがありますが、いずれにおいても3次元ベースのCAMを使う金型メーカーや部品加工メーカーが増えてきました。

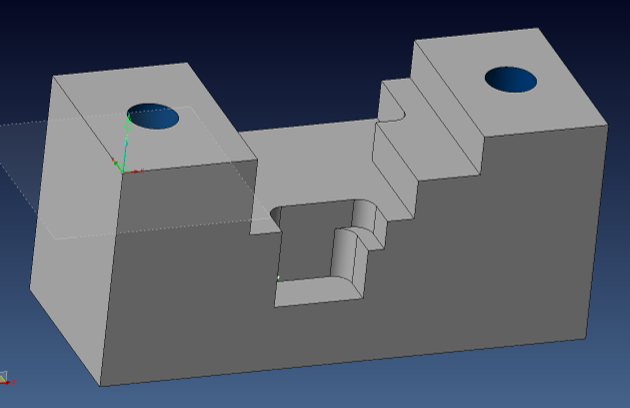

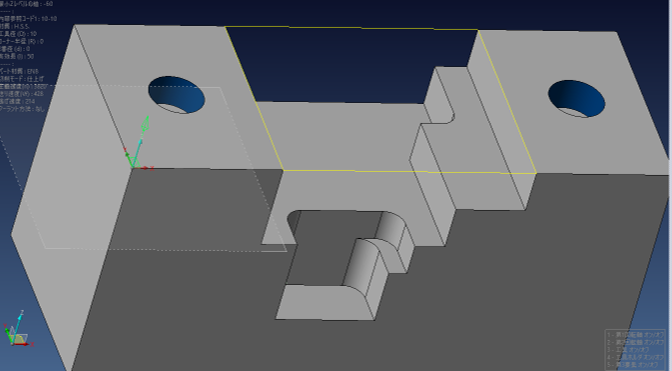

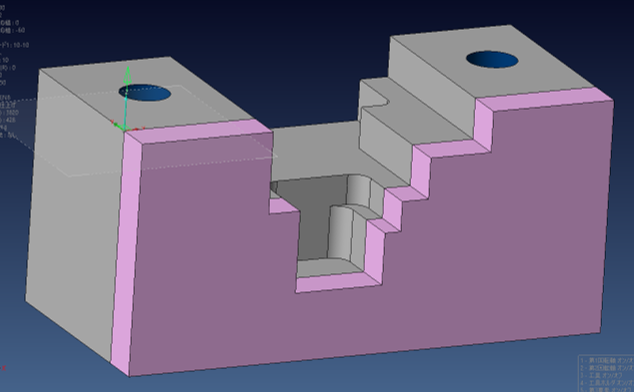

そこでよく指摘させていただくのですが、例えば下図のように、モデルデータとしては3次元モデルなのですが、そこに存在する加工内容としては2次元の加工だという場合、CAMの機能として3次元の機能を使うか、2次元の機能を使うかという選択肢が出てきます。

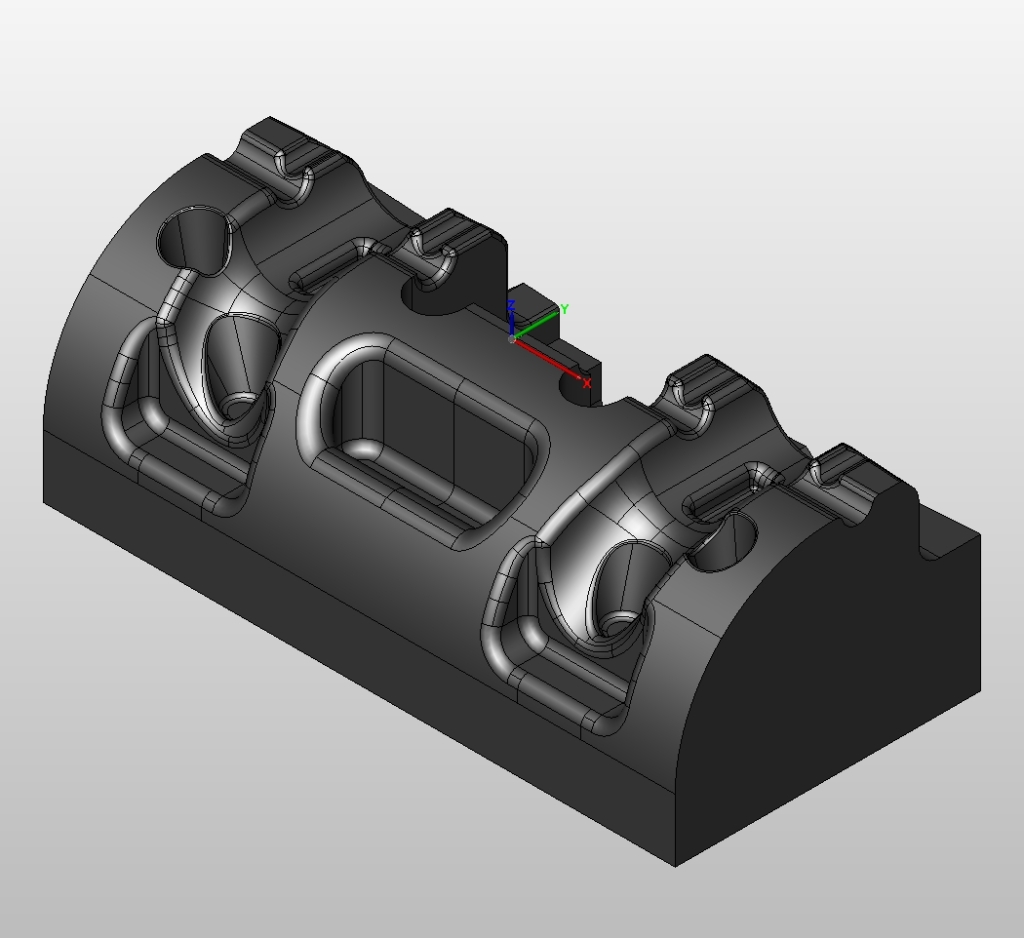

ここで今回のテーマ、「3次元CAMの2D機能が使えていない若手オペレーターについて」の話になるのですが、3D等高線加工や3D走査線加工などによる、絶対に3次元の機能でないと加工できない形状、例えば下図のような自由曲面がほとんどを占める形状というわけではないにもかかわらず、3次元の機能ばかりを使って加工しているというCAMオペレーターさんがいらっしゃいます。

これにはCAD/CAMベンダのサポートも、3次元機能の方を推奨しているということもあると思います。

しかしながら、私は使えるのであれば、できるだけ2次元のCAM機能から使っていった方が良いと考え、アドバイスしています。

2D機能の方が融通が利き、便利に使えるパラメーターも多くなると考えています。また3D機能を使う方が、ダミー面を追加して軌跡を制限したり、境界を作って領域を制限しなければいけないといった付帯作業も出てきます。

そのあたりを事例で解説してみたいと思います。

事例で解説(3次元機能の場合)

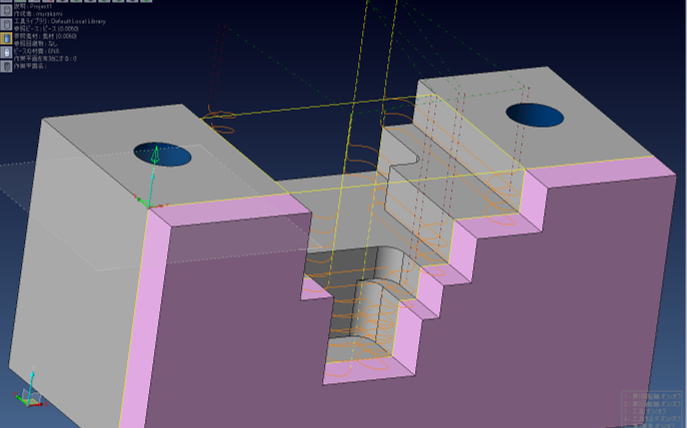

まずは3次元の機能を使って、先ほどの事例形状についてパスを作ってみたいと思います。

CAMはVISIを使っています。

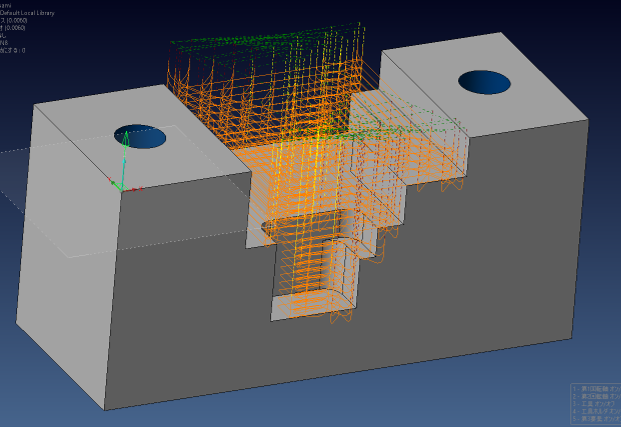

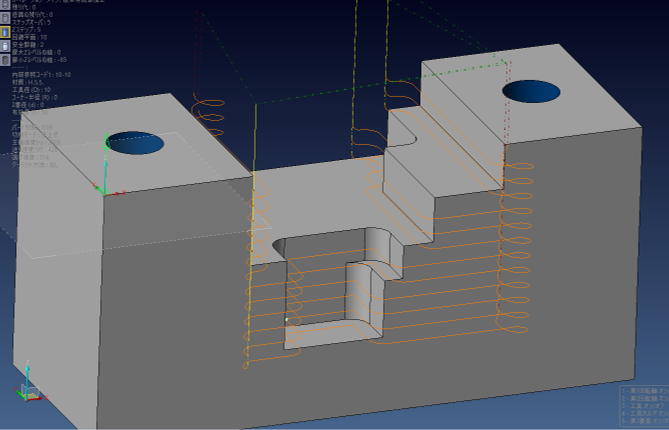

荒取りについては上図のようなパスが出るかと思いますが、今回のテーマは次の仕上げ加工についてです。

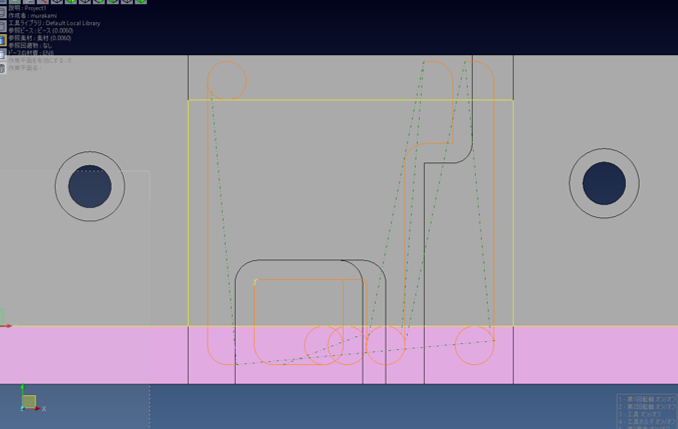

まずは何にも考えず等高線の仕上げパス(切削加工部における横壁の仕上げパス)を計算してみます。

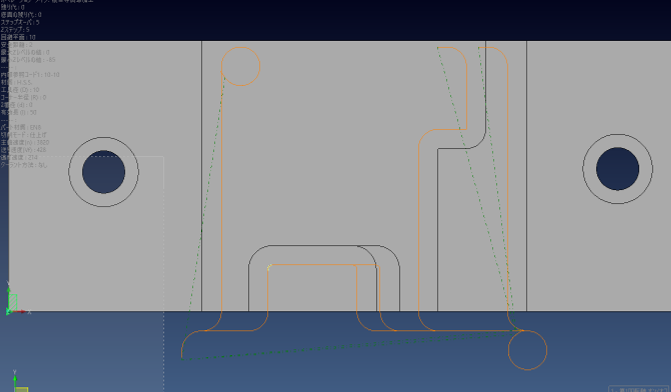

よくある失敗例ですが、6Fフライス仕上げですでに仕上がっている外周にまでパス軌跡が出てしまっているため、下図のように、境界を使って抑制します。

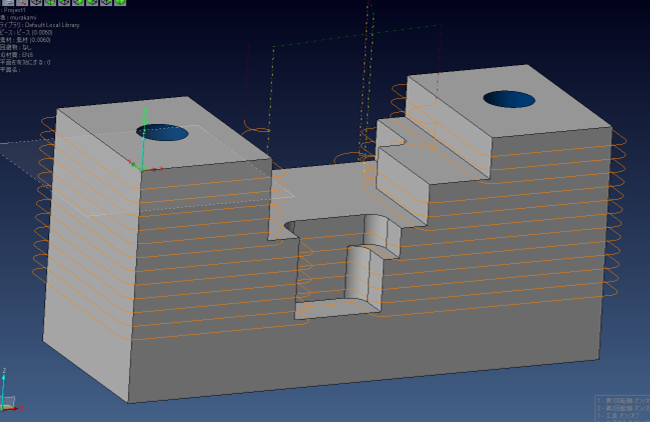

この設定でもう一度パスを出してみます。

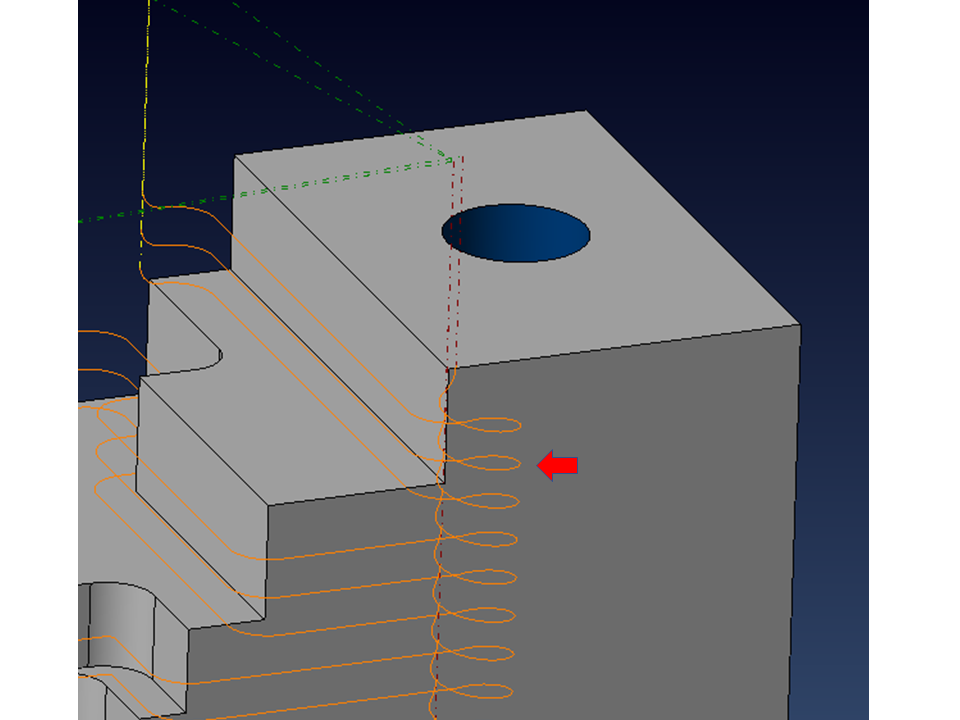

すると、これはこれで問題ないように見えるのですが、下図のように、すでに仕上がっている外周面にアプローチ軌跡がはみ出して触っています。

気にしない人は気にしないのですが、これが若干のキズになったりするため、こうした加工部以外へのはみだしを抑制して出力するように細工します。

そこで下図のようなダミー面と呼ばれる追加のモデリングを行い、パス軌跡がはみ出さないよう蓋をします。

これでもう一度、演算します。下図のようなパス軌跡が出ました。

これで、外周部にはみ出すことがなくなったため、これはこれで良いのですが、ダミー面を作る手間が発生しており、工数のムダが発生しています。

また3次元の機能は、基本的にCAMの内部プログラムにお任せになるため、細部についてはオペレーターのコントロールが効きにくく、意図しないところで削って欲しくない箇所までパス軌跡が出てしまうということが起こりやすくなります。

そこで、私はコンサルティングの際、形状的に可能であれば、できるだけ2次元機能から使って、どうしても3次元の機能で演算しないとパス軌跡が出せないところで、3次元の機能を使うようアドバイスしています。

今回の形状のように、オープンポケットが数段に連なる形状については、一見、自由曲面に類似した3次元の機能でないとパスが出ないように見受けられますが、そのようなことはありません。

オープンポケットであれ、閉じたポケットであれ、Z底面が一定の2次元形状であれば、何段につながっていても、2D機能で対応した方が、楽で、人間がコントロールしやすいシンプルなパス軌跡が出せると思います。

そのあたりを事例で解説します。

事例で解説(2次元機能の場合)

続きを閲覧するにはログインが必要です。会員の方はログインしてください。 新規会員登録はこちら銀行振込でも可能です。また本サイトで本をご購入いただいた方も有料会員に登録できます。

詳しくはこちらをご覧ください。