株式会社 近藤製作所のコンサルティング事例

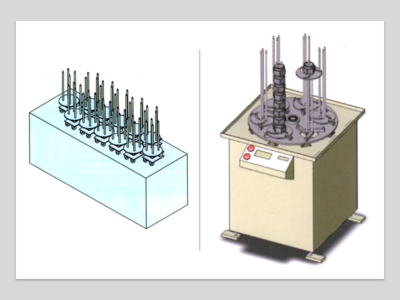

本号で紹介する機械装置メーカーは、株式会社 近藤製作所(愛知県蒲郡市 TEL0533-67-1111)である。同社は、自動車メーカーや工作機械メーカーなどで使用される、自動装置の設計製造を行っている。

元々同社はストッカーなど自動装置を、標準ラインナップの中からカタログ販売する製造販売メーカーであったが、現在は顧客ユーザーのニーズにより、材料の供給からストック、搬送、加工、検査などを全て自動化するシステム一式で請け負う事業の方が多くなっている。

同社において、そのシステム一式の請け負い事業を支えているのが、設計部・開発部の存在である。

同社の強み

同社の強みとして、次のようなことが挙げられる。

- 幅広い顧客ユーザーに対応できる技術・設計力

同社の顧客は、自動車メーカーやそのティア1、ティア2メーカー、また工作機械メーカーなど幅広い分野に渡っており、自動装置に要求される細かな仕様は、各社・各分野それぞれに異なっている。

同社は、そうした幅広い技術分野に対応できる技術力・設計力がある。 - 顧客ユーザーごとの細かな要求に対応できる小回りの良さ

同社の顧客ユーザーからは、直接口頭や文書などで顕在的に求められる仕様ニーズもあれば、機能や概念など潜在的なニーズとして、設計担当者が打ち合わせの中でくみ取らなければならない仕様ニーズもある。

そうした顧客ユーザーの細かな要求をくみ取り、対応できる小回りの良さも同社の強みである。 - 細かなユーザーのオーダーメイド受託に対応できる設計職人集団

前述した強みは、まさに同社を支える設計部隊の努力であり、顧客ごとの担当設計者が自律した機能を持ち、顧客からオーダーメイドで発注されるそれぞれの仕様を細かくくみ取り対応している設計職人の集団であるからこそ成り立っている。

強みゆえのウィークポイント

同社では、幅広い顧客ユーザーごとのオーダーメイド発注に対応してきたため、設計職人ごとの構造・ユニット・市販部品選定において自己流に派生した図面が、社内に根付いてしまった。

自律した設計職人集団であることは、同社の強みでありメリットこそ大きいが、このようなデメリットもある。

このため、後工程である購買・組み立て部門の効率低下を招く事態が起きていた。例えば、設計者ごとに異なる構造を採用したり市販部品を用いたりすることで、購買部門ではまとめ発注により安く購入するなど、規模の経済を活かせない不効率などである。

改革のためのプロジェクト発足

そこで、開発部・設計部主導による「設計改善研究会」を筆者と共に発足した。これにより、設計部門の強みを活かしつつ、会社全体としてのウィークポイントを改善できる設計管理の仕組みの構築を図ることを目指すことになった。

またこれまでの同社において、外注設計を含めた2D設計主体から、すでに導入を進めていた3次元設計を主体とすることへの変革も図ることにした。この研究会によって、そのための下地を1年で構築することを目標とした。

これまでのプロジェクトの成果

ここまで半年間続けてきたプロジェクトの進捗成果として、次の方向性が固まった。

- (ア)3D設計でも応用できる設計管理方式の構築

- (イ)自社の部品規格として、重複しない固有名称と仕様の標準化

- (ウ)設計要件仕様書の確立(機械・電気仕様など要件定義を、詳細設計前に見える化する)

同社が導入する設計管理とは

ここで同社が導入していく(ア)の設計管理方式について見ていきたい。

これは社内で継続的に、同じかアレンジした図面を継続的に再利用していく図面の管理方法についての話である。ただし前提条件として、複数の設計者で管理・更新していく場合に限定される管理方法である。

というのは1人で管理していくのであれば、他者に申し伝えることは必要なく、自分のパソコンで管理するなど個人管理だけで済むためである。

一見、アレンジ設計した図面はそれぞれ個人管理のように見える。しかし、社内で締結方法を統一したいとか、市販部品の種類や購入先を統一し購買部門のムダ削減を図りたいなど、本来、企業の全体最適としては統一ルールを共有していかなければならない。

具体的に、複数設計者で図面データを管理していく方法としては、①テンプレート方式と、②データベース方式の2つがある。

テンプレート管理方式を採用するケース

テンプレート管理方式は、顧客ごとや、製品ごとで、図面の種類がさほど多くない場合に採用される。

具体的には、機械装置ごとに、アレンジ設計の基礎となる親図面(これをテンプレートを言う)を定義し、それをサーバーに保存、設計者はそこからコピーして再利用設計を行う。

運用上のルールとして、新たに採用したサブアセンブリや市販部品があれば、テンプレートに盛り込んで更新する。

ただし、それは誰でも好き勝手にやっていいものではなく、社内でそれが許されるテンプレート管理責任者を選任するなど、そのテンプレートを再利用する設計者全員に編集権限を管理していくことが必要になる。

データベース管理方式を採用するケース

データベース管理方式は、顧客ごとや、製品ごとの仕様により、管理・保存する図面の種類が多いときに採用される。

具体的な運用方法としては、設計者が自分の設計が終った時点で、どの親図面を使ったか、またその親図面にどのような変更を行ったかをデータベースに登録していく。

新たにアレンジ設計を行う際、設計者は過去にさかのぼって親図面を検索し、その子や孫となる派生図面に登録されている情報(過去に修正・変更した内容)を参照しながら、それらの修正を盛り込んだ新規の設計を行う。

データベースはこのように活用しながら、複数の設計者で最新情報を共有していくために利用される。

この方式のメリットとしては、一番祖先の親図面(テンプレート)を最新の状態に更新する必要がない。

顧客ごとや、製品ごとの仕様により、管理・保存する図面が多い場合、テンプレートを作っても、管理するテンプレート図面が多くなるだけで、せっかく更新してもそれぞれのテンプレートは使う頻度が少なく、手間をかけるほどメリットが出ない。

そこでどの世代の図面を使っても、最新の状態にするための情報を、別途データベースから参照することで、設計者全員が最新情報を参照できる方法を採用する。それがデータベース管理方式である。

同社独自の管理方式構築と今後の方向性

このプロジェクトによる外注設計も含めた一元管理体制を構築し、これまでに設計職人集団が蓄積してきたノウハウを、同社の設計資産として全員で共有していける仕組みを完成させる。

またその設計資産を活かしつつ、2Dから3D設計に段階的で直線的な移行を図っていく。したがって、2D・3D設計、両方に適用できる設計管理方法が必要になる。

それら条件に合致するのがテンプレート管理方式であり、今後管理ルールの整備と共に同社独自の仕組みとして構築し、根付かせていく。

高度な設計管理方式の導入により、設計職人の強みを活かした自動装置事業のさらなる強化を図る同社に、筆者は大きな期待をしている。

金型・部品加工業専門コンサルティングからのご案内

ホームページの技術コラム本の第8巻が発売されました!

設計部署や製造現場、管理部署にぜひ一冊。

経営者や部長などマネージャー職の方々から、悩める現場リーダーへのプレゼントにも最適です。

くわしくはこちらのページからどうぞ。

【改善・管理の上級編】セミナー動画が発売中です【お得なDL版あります】

過去に大手セミナー会場で、代表コンサルタントが講師として登壇した内容をZOOMで再収録しました。

内容は、加工や管理における上級コースとなります(基礎知識はすでに持っておられる方向けになります)

動画セミナーですので、いつでも何人でも受講でき、長時間一気に受講する必要もありません。隙間時間を有効に使って受講できます。

お買い求めしやすいダウンロード版もございます。

くわしくはこちらのページからどうぞ。

【書籍販売中です】経営が厳しい金型メーカーのための本

このホームページに掲載している多くの技術・管理コラムから、経営が厳しい金型メーカーのために、大きな投資に頼らず、意識面や仕事の取り組み方などから改善改革していける方策に関するコラムを集めた本をつくりました。

こちらの書籍を販売しております。内容は、366ページの大ボリュームとなっております。

ぜひ社員の皆さまで読んでいただければと思います。また、金型メーカーを支援される金融機関や公的機関、会計事務所やコンサル会社でお勤めの方々にも、読んでいただければ幸いです。

詳しくはこちらのページからどうぞ。

YouTubeを使った上級セミナーを配信中です

金型メーカー・部品加工メーカーにおける、個別テーマの上級セミナーを配信しております。

YouTubeによる動画配信ですので、ネット環境があればいつでもどこでも視聴できます。

くわしくはこちらのページからどうぞ。

「金型メーカー・機械加工業のための管理職育成マニュアル」発売中です

当サイトの管理職育成ルームに掲載しているコラムを集めて編集したものになります。

金型メーカーや機械加工メーカーで、新たに管理職になられる方や、すでに管理職としてお仕事をされている方向けに、ストーリー形式で、心構えから具体的に取り組む業務内容まで、幅広くまとめております。

くわしくは、こちらのページからどうぞ。

「金型メーカー・部品加工メーカーにおける処世術」が発売中です

こちらの書籍は、金型メーカーや部品加工メーカーにおいて、国内全体で賃上げの機運が高まる中、勤める会社に貢献しながらも、ご自身の付加価値・市場価値を高めていこうとされる方々の一助になるような内容をお届けすることを目的としています。

「処世術」をテーマにした一般書籍はたくさんありますが、主にホワイトカラー向けのものが多く、金型メーカーや部品加工メーカーのお仕事ですぐに使えるものが少ないと思っています。

一方この本では、金型メーカーや部品加工メーカーの現場「あるある」を題材にしており、そこでお仕事をされる方々に身近なわかりやすい内容にしております。

簡単なワークも掲載していますので、社内研修にもお使いいただけます。

詳しくはこちらのページからどうぞ。

「金型メーカー・機械加工業のための自己診断ハンドブック」が発売されました!

私がコンサルティングの初回訪問時や、無料診断サービスにおいて、訪問先企業の製造現場で確認する項目を解析付きで紹介しています。

金型メーカーや部品加工メーカーに皆さまに、自社をセルフチェック(自己診断)するために使っていただければと思っております。

くわしくはこちらのページからどうぞ。

2パターンの技術セミナーレジュメを販売いたします

日刊工業新聞社さん主催で行われた、機械加工メーカー向け、金型メーカー向け、それぞれの技術セミナーで配布されたレジュメを販売いたします。どうしても遠方で参加できないといった方や会社さまより、レジュメだけでも使いたいとリクエストがあったためです。

当事務所のホームページに掲載されているコラムの内容がベースとなっておりますが、それとの違いとしては、具体的計算と事例ワークなどを盛り込み、ホームページよりも手厚く解説しております。

本来レジュメと言いますと、図やイラストがほとんどで、言葉による文章が入っていないイメージがありますが、本レジュメはそうではなく、復習がしやすいよう、多くが文章で構成されており、1人で読み進めることができます。

くわしくはこちらのページからどうぞ

ミドルマネジメント層向け人材育成セミナーのレジュメを販売いたします

ミドルマネジメントの人材育成のテーマで、講演をさせていただいた際に作成したレジュメ(当日映写したパワーポイントファイルと同じものです)を販売いたします。

日程や生産管理、品質管理だけが幹部・管理職の仕事ではありません。儲けるためのマネジメントが必要です。

そういった視点や意識を持ってもらうためのきっかけとしてオススメの一冊です。

くわしくはこちらのページからどうぞ。

4コマ漫画ギャラリーを開設しました

コラムページにプロローグとして添付している4コマ漫画を集めたページを開設しました。

こちらをクリックすると入れます

コラム投稿者

金型・部品加工業 専門コンサルティング

代表:村上 英樹(中小企業診断士)

愛知県刈谷市 TEL 0566-21-2054